今回はPIVOTさんのYoutube「【目から鱗の日本経済論】アメリカの名門大 経営学者が語る「タイトな文化」と日本」のコメント(※2024年4月現在)を、”STP分析風”のフレームワークを使って分析しました。

分析を進めていくと、コメントユーザーの日本の現状への評価と、これから日本は変化をしていくべきか、その変化を受け入れるのか、抵抗するのかについての考え方が見えてきました。

今回は様々な「日本社会への評価と考え方」をもとに、それぞれのユーザーに対してどのようなコミュニケーションをとることで、そのユーザーと思想の異なる意見や施策が受け入れられるのかを考えていきます。

最後まで見ていただけたら幸いです。

今回の分析テーマは「日本社会への評価と変化の考え方」について

今回の分析は、動画へコメントをしているユーザーの特性を分析した過程で出てきた「日本社会への評価や今後社会が変化していくことへの受容と抵抗への考え方」をもとに、それぞれのユーザーに対してどのようなコミュニケーションをとることで、そのユーザーと思想の異なる意見や施策が受け入れられるのかのアイデアを作成することを目的とします。

分析の方法

AIにコメントデータを読み込ませながら、STP分析風の要素を使って、分析をしていきます。ざっくりですが分析方法は以下です。

- コメントしているユーザーの全体的な特性を分析

- コメントしているユーザーの特性などから独自のX軸とY軸を設定

- X軸とY軸をもとにユーザーを4分割のカテゴリで分類

- 各カテゴリの特徴を分析

- 各カテゴリに対して、どのようなアプローチを実施すれば、目的を達成できるかを作成

実際のSTP分析とはかけ離れている部分がありますが、要素を拝借し、ターゲットごとにどのようなアプローチを実施していけば良いのか分析していきます。

分析する動画の概要

今回、分析させていただく動画の内容を簡単に要約します。

まだ視聴していない方は是非、もとの動画も視聴してみてください。

- 🗾 長期の停滞にも関わらず、安定した社会を維持

日本は30年以上の経済停滞期を安定した社会と清潔で安全な都市を保ちながら乗り越えた。 - ⏳ 変化の遅さとは別の意味合い

日本の変化は遅いが、それは停滞を意味するのではなく、慎重で方法的な進行を意味する。 - 🔍 ファクス機の使用とデジタル変革の遅延

日本は他国よりデジタル化が遅れていたが、ファクス機の広範な使用がその象徴とされている。 - 🌐 比較と選択の余地

日本とアメリカの社会・経済モデルは異なり、日本は安定志向で、アメリカは競争が激しい。どちらのモデルも一長一短があり、それぞれの国の選択に基づく。 - 🌏 日本のモデルが他国にとっての手本に

日本の持続可能で穏やかな発展モデルが、他の国々、特にイノベーションを重視する国々にとって参考になる可能性がある。 - 📘 文化的謙虚さと国際的な誤解

日本の文化的謙虚さが国際的な誤解を招き、国内の実情と異なる負のイメージが形成されていることが指摘されている。

コメントユーザーは「日本の伝統的価値と現代の価値観の間で生じる矛盾」に懸念を持っている

コメントしているユーザー全体としてどのような特徴があるかをAIを使って分析した結果、コメントユーザーの多くは「日本の伝統的価値と現代の価値観の間で生じる矛盾に懸念を持っている」ことがわかりました。

詳細を見ていきましょう。

現代社会への関心と批判的意見

- 現代日本社会のさまざまな側面について強い関心を持ち、特に政治、経済、文化の領域で批判的な意見を多く表明しています。

- 政府の政策、経済の不平等、社会的な不正について具体的な問題点を指摘し、しばしば日本の伝統的価値と現代の価値観の間で生じる矛盾に焦点を当てています。

改革と革新に対する支持

- 日本が直面している社会的および経済的課題に対処するために必要な改革や革新を支持しています。

- 具体的な変更提案や新しい政策アイディアを積極的に支持し、新しい技術の導入や教育システムの改善、労働環境の革新など、具体的な解決策を求めています。

批判的思考と建設的提案

- 単に意見を表明するだけでなく、批判的に問題を分析し、具体的な改善提案や解決策を提案しています。

- コメントユーザーは全体として、

日本の伝統的価値と現代の価値観の間で生じる矛盾に焦点を当て、現代社会への関心と批判的意見を持ちながら改革と革新に対する考えを持つユーザーが多いようです。

続いて、これらのユーザーをさらに分類してみます。

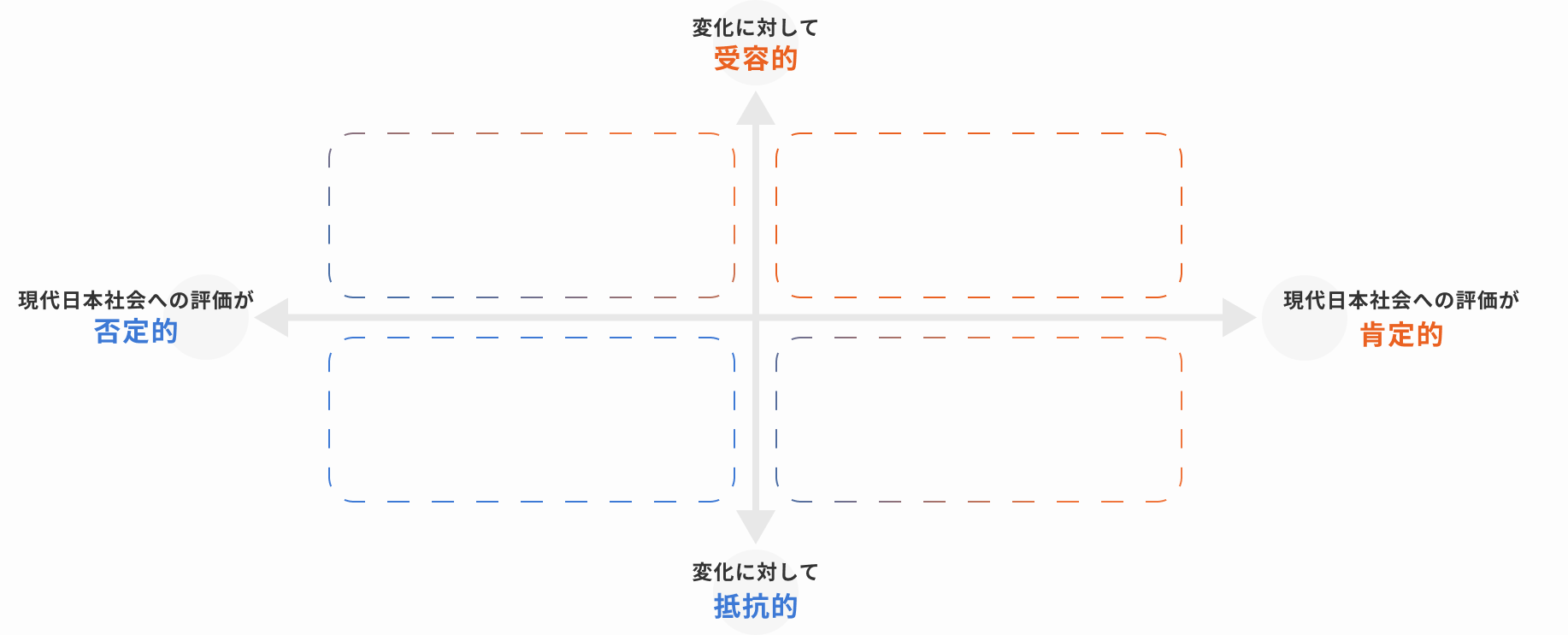

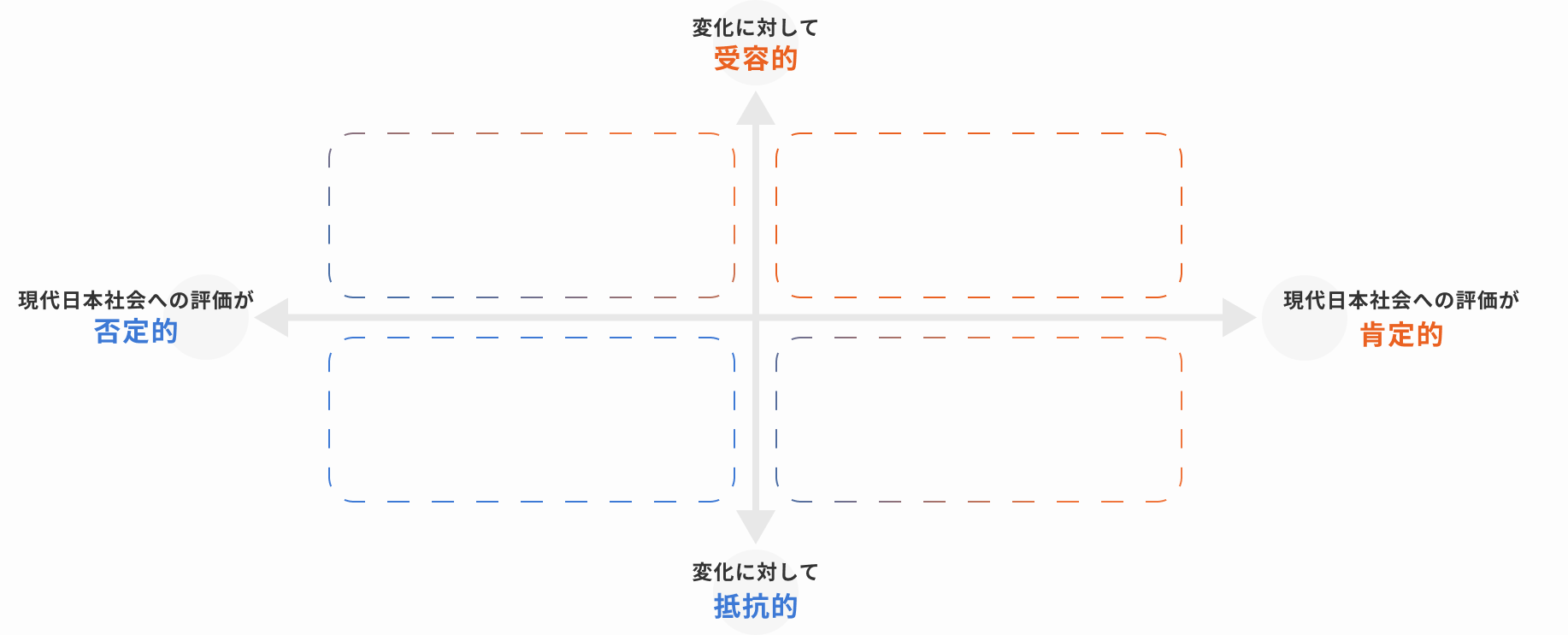

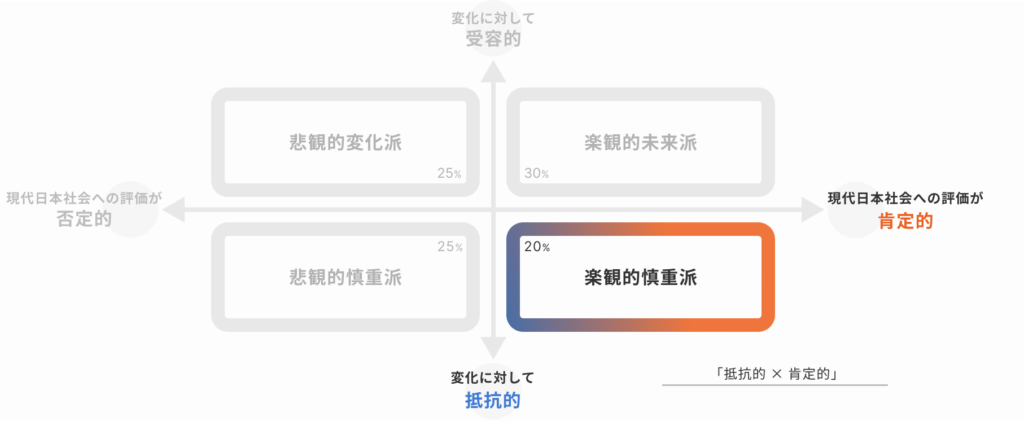

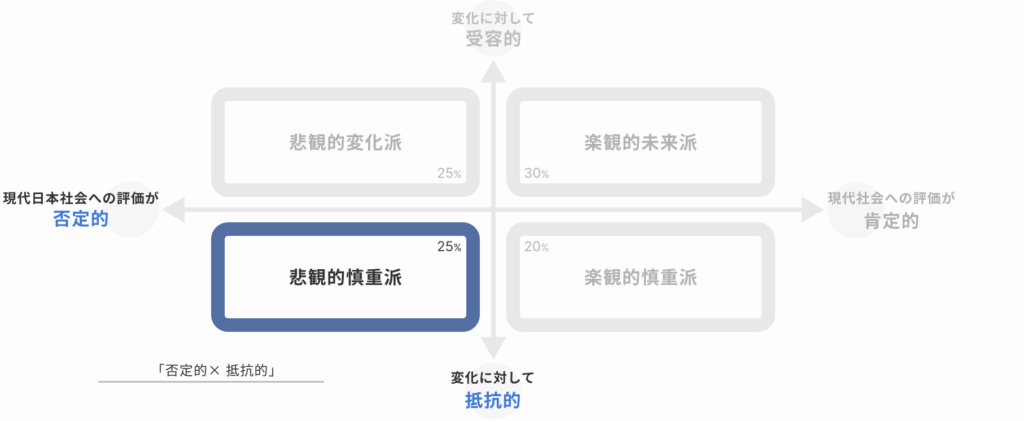

カテゴリ分類のためのX軸は「現代日本社会への評価」Y軸は「変化への対応」

STP分析のように、まずはX軸とY軸を決めて、それをもとにセグメンテーションし、カテゴリを作成します。

- コメントの内容やトーンからユーザーの特性を読み取る

- それをX軸とY軸に落とし込んでみる

今回の分析では、

現代社会への関心と批判的意見と改革と革新に対する考えを持っているユーザーが多いことからコメントから抽出できる2つの重要な属性として

X軸を「現代日本社会への評価」

Y軸を「変化への対応」

と定めて分析を進めていくことにしました。

これらのX軸とY軸を図にするとこのような感じになります。

X軸:現代日本社会への評価

経済の安定、社会の秩序、教育の質など、多くの面で現代の日本社会を支持し、良い評価をしています。

現代の日本社会を政治、経済、社会問題など、さまざまな側面で問題が多いと感じています。

Y軸:変化への対応

新しい変化や提案をチャンスと捉え、革新的なアイデアや改善を積極的に受け入れます。

新しい変化や提案に対して抵抗感を持ち、変化を避け、現状維持を好む傾向があります。

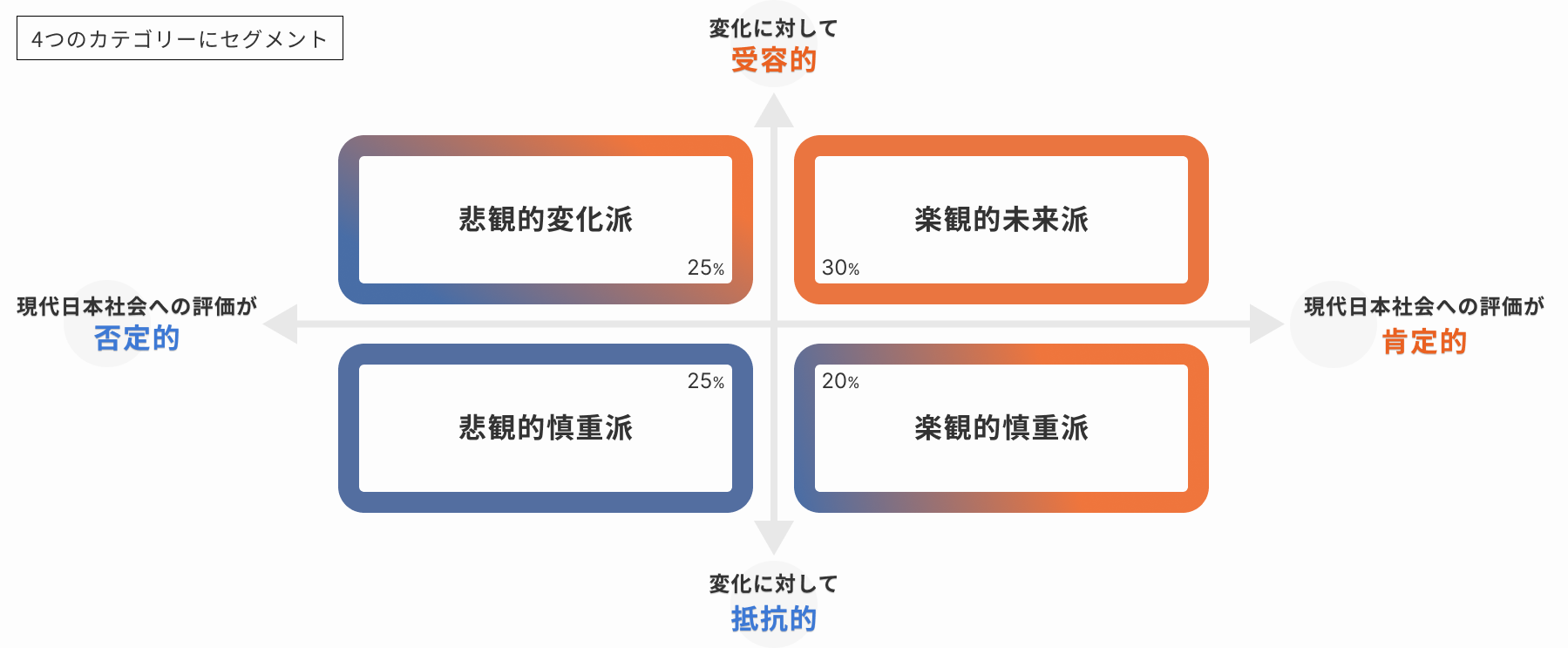

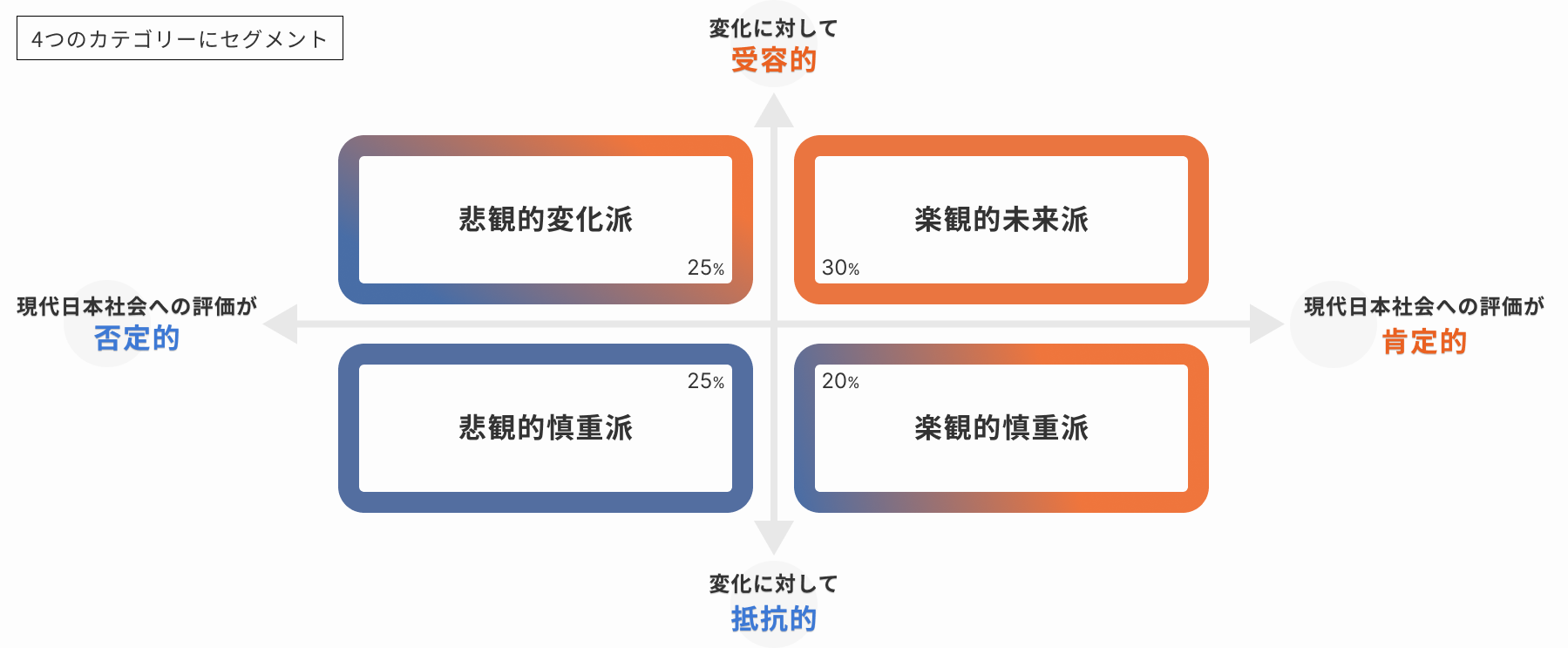

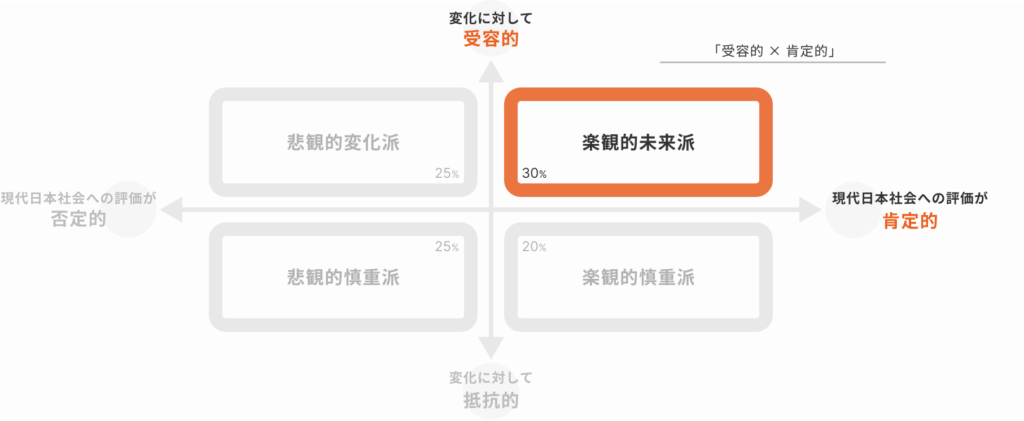

カテゴリ分類は「現代日本社会への評価」×「変化への対応」での組み合わせ

では次に、これらX軸とY軸に基づいて、4つのカテゴリにセグメンテーションしてみます。

セグメンテーション後に各カテゴリの特徴と、どのくらいの割合で存在するかをざっくりと出してもらった結果が下記グラフになります。

それでは、ひとつひとつのカテゴリを見ていきましょう。

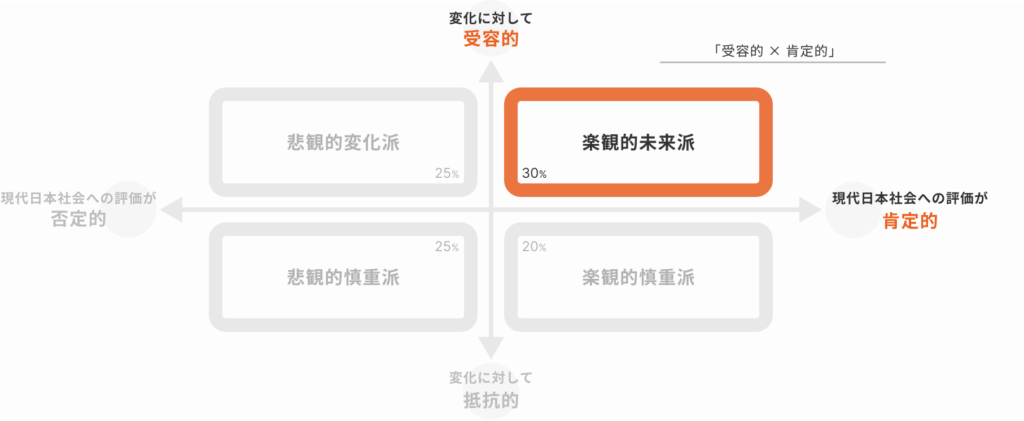

1、楽観的未来派

日本はすでに素晴らしい成果を上げているが、新しい技術を取り入れることでさらに進歩できるだろう!

- 日本社会の現状の多くの側面(経済、安全性、教育制度など)を肯定的に評価

- 新しい技術や社会改革に対して積極的で、変化をチャンスと捉える傾向がある

- 技術的進歩や社会的改革を支持し、将来的な展望に対して楽観的

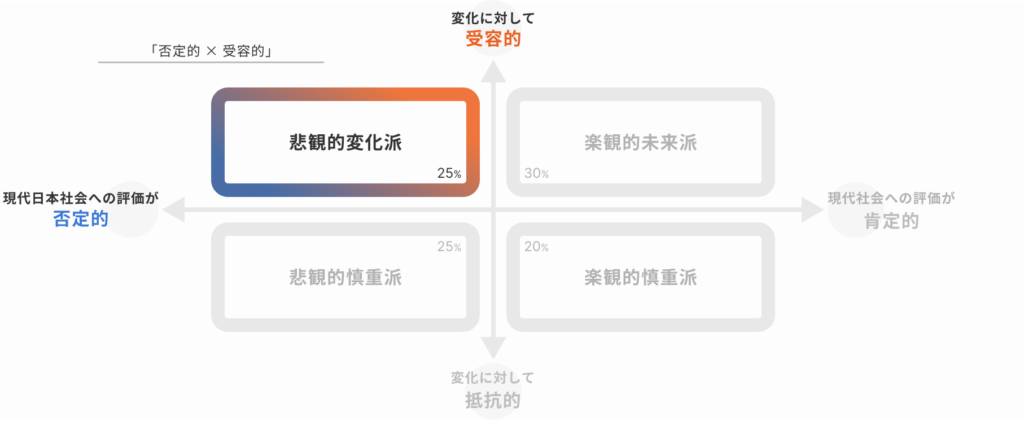

2、悲観的変化派

日本社会の多くの問題は早急に解決が必要だ。新しいアイデアをどんどん取り入れ、変革を推進すべきだ!

- 日本社会の現状に対して批判的で、特に経済格差、労働環境、政治の透明性などに不満を持つ

- 社会的、経済的改革を強く望み、新しいアイディアや変化を歓迎

- 変化を社会問題の解決策として見ており、積極的に支持する傾向

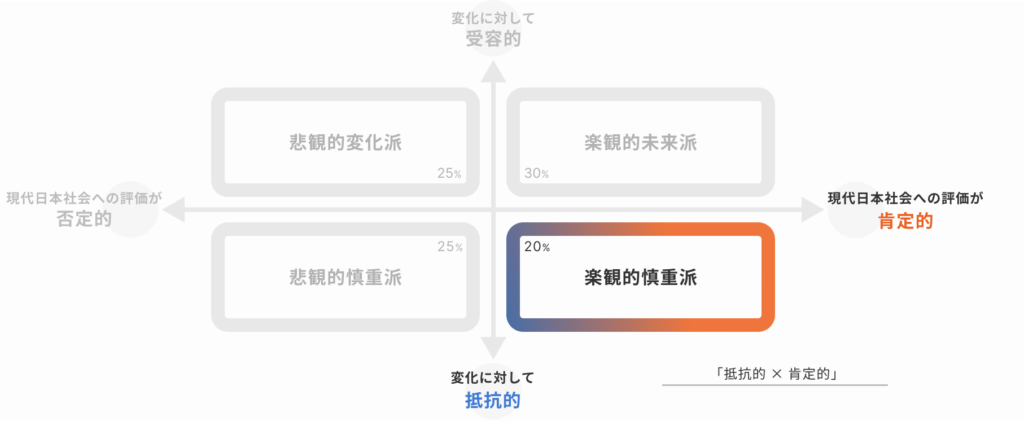

3、楽観的慎重派

日本の伝統的な方法がなぜうまく機能しているのか、もっと評価されるべきだ。新しい提案は良いが、慎重に進めるべきだ。

- 日本の伝統や現行の社会システムを高く評価

- 新しい提案や変化に対して慎重で、必要性が明確に示されない限り、既存の方法を好む

- 変化にはリスクが伴うと感じており、そのリスクを最小限に抑えたい

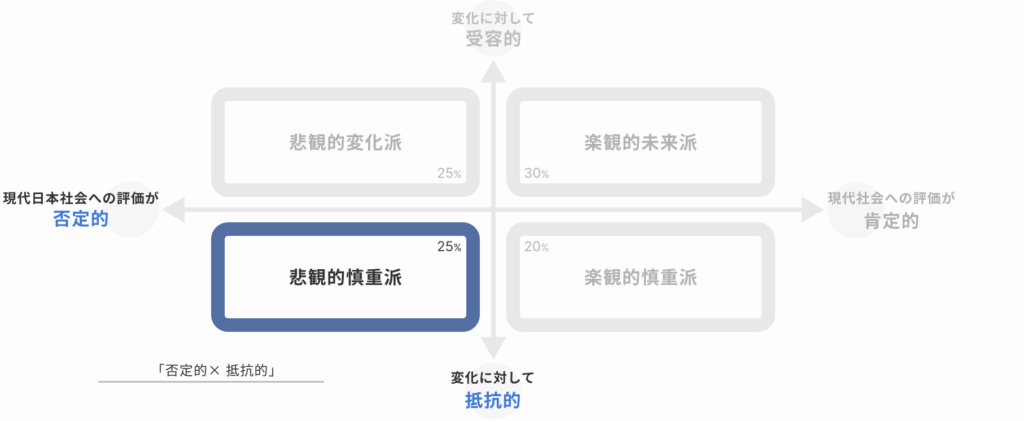

4、悲観的慎重派

今の政策は問題ばかりだ。だからといって、どんな変化も良いわけではない。より悪化する前に、じっくり考え直すべきだ。

- 日本社会の多くの側面に対して否定的で、特に政治や社会政策の不備が不満

- 新しい変化に対しても懐疑的で、提案される解決策が現状をさらに悪化させると感じることが多い

- 社会の安定を重視し、急激な変化よりも徐々に問題を解決する方法を好む傾向

「現代日本社会への評価」と「変化への対応」で軸分けをしました。

今回の軸分けでは「現状に肯定的だが変わるべきだ」と「現状に否定的だが変わりたくない」などの一見相反しそうな2つの視点が調和され、ひとつの考え方となっているのが興味深かったです。

では次にカテゴリごとのアプローチを考えていきましょう。

各カテゴリへ「思想の異なる意見や施策を受け入れてもらう」ためのアイデア

最後に各カテゴリに対して、思想の異なる意見を受け入れてもらうためには、どのようなコミュニケーションをとればよいのかを考えていきます。

各カテゴリに対して、コミュニケーションの基本戦略を考えたあとに、その戦略に沿ったコミュニケーション案を3つずつ作成していきます。

楽観的未来派には「既存の価値観との整合性」を説明

楽観的未来派

現代日本社会への評価が高い

×

変化に対して寛容

このカテゴリは現状へ肯定的ですが変化にも寛容です。そのため、新しい提案や異なる意見が既存の価値観や目標とどのように整合するかを強調し、変化に対する恐れを軽減しつつ、対話と協力の重要性を促進します。

- この新しい提案によって、皆さんが大切にしている価値観がさらに強化され、より効果的に目標達成することが可能です。

- 変化は時として不安を感じさせますが、私たちの目指すはより良い未来です。新しい提案がいかにして現状の問題を解決し、私たち全員の生活を向上させるかを具体的にご説明します。

- 新しい変化を積極的に受け入れることで、私たちは「●●(具体的な未来のビジョン)」を実現できます。これは私たち全員の努力によるものです。

悲観的変化派には「現状の問題点と”変化”」を強調

悲観的変化派

現代日本社会への評価が低い

×

変化に対して寛容的

このカテゴリは現状に否定的で変化を求めています。効果的にコミュニケーションを取るためには、社会的、経済的、環境的な緊急性を強調し、具体的な改善策とその利益を詳細に説明する必要があります。

- 現在の「●●(問題の具体例)」は持続不可能であり、即座に対策を講じる必要があります。私たちが提案する「●●(具体的な改善策)」は、これらの問題に対処するための実行可能な解決策です。

- 提案する「●●(改善策)」によって、「●●(具体的な利益)」が期待できます。これは短期的にも長期的にも私たちの社会にとって大きな利益となります。

- 現状を変えるためには、大胆なアプローチが必要です。私たちが提案する「●●(改革案)」は、根本的な問題に対処し、真の変化をもたらします。

楽観的慎重派には「リスク管理と既存の価値観の保護」を説明

楽観的慎重派

現代日本社会への評価が高い

×

変化に対して抵抗的

このカテゴリは現状へ肯定的で変化を求めていません。そのため、新しい提案が持つリスクを最小限に抑え、既存の価値観や成果を損なわないことを提示するとともに、信頼できる情報源からの具体的な証拠やデータを提供し、提案された変化がもたらす恩恵を明確に示すことが重要です。

- 新しい提案は、既存の成功を基に構築されており、すべての段階でリスクを厳密に管理しています。具体的な例として、「●●(具体的なリスク管理策)」を導入し、これにより「●●(具体的な恩恵)」が期待されます。

- 私たちは新しい変化を一気に進めるのではなく、段階的に導入しています。これにより、各段階でのフィードバックを元に、最適な調整を行うことができます。

- 新しい提案は、私たちの大切な伝統を損なうものではありません。むしろ、伝統を現代のニーズに合わせて強化し、保存するためのものです。

悲観的慎重派には「現状の問題への深い認識と慎重な提案」が重要

悲観的慎重派

現代日本社会への評価が低い

×

変化に対して抵抗的

このカテゴリは現状に否定的ですが、新しい変化にも抵抗感を持っています。このため、彼らに異なる意見を受け入れてもらうためには、まず現状の問題を深く認識させることが重要です。さらに、提案される変化が慎重に計画され、リスクが管理されていることを強調し、安心感を与える必要があります。

- 現在の「●●(具体的な問題)」は、放置すると「●●(具体的な悪影響)」を引き起こす可能性が高いです。この問題に対処するためには、適切な改革が不可欠です。

- 提案される「●●(改革の名称)」は、詳細なリスク評価を経て計画されています。各段階での安全策が設けられており、不測の事態に備える準備が整っています。

- 皆さんの懸念を理解しています。新しい提案は、これらの懸念を踏まえた上で、最小限のリスクで最大限の効果を目指しています。

アメリカ経済学者が語る日本経済論のYoutubeコメントを分析したら、日本に対して様々な考え方を持つユーザーへのコミュニケーション方法が見えてきました。

この動画を視聴したユーザーを分析したら、日本に対して様々な考え方を持つユーザーへのコミュニケーション方法が見えてきました。

各カテゴリに対して、思想と反する施策や意見を述べる時は相手の思想やロジックに寄り添ったコミュニケーションを展開するのが重要ですね。

仮に保守的な意見を変革派の人たちに伝えるのであれば、保守的な施策を実施することによる変化を強調して伝えるなどが効果的となるかもしれません。

今回の分析はここまでとなります。

最後まで、見てくださりありがとうございました。