今回はPIVOTさんのYoutube「【落合陽一のシンギュラリティ論】シンギュラリティは2025年に来る」のコメント(※2024年4月現在)を、”STP分析風”のフレームワークを使って分析しました。

分析を進めていくと、シンギュラリティに関して、各コメントユーザーが持つ、「AI・技術進歩への期待や恐れ」など様々な感情が見えてきました。

今回は「AI・技術進歩によるシンギュラリティへの反応」をもとに、AI・技術進歩肯定派の立場をとって、AI・技術進歩がどのようにすれば受け入れられやすくなるかを考えていきます。

最後まで見ていただけたら幸いです。

今回の分析テーマは「AI・技術進歩への期待と恐れ」について

今回の分析は動画へコメントをしているユーザーの特性を分析した過程で出てきた「シンギュラリティへの反応」に対して、どのようにすれば、AI・技術進歩が受け入れられやすくなるかのアイデアを作成することを目的とします。

分析の方法

AIにコメントデータを読み込ませながら、STP分析風の要素を使って、分析をしていきます。ざっくりですが分析方法は以下です。

- コメントしているユーザーの全体的な特性を分析

- コメントしているユーザーの特性などから独自のX軸とY軸を設定

- X軸とY軸をもとにユーザーを4分割のカテゴリで分類

- 各カテゴリの特徴を分析

- 各カテゴリに対して、どのようなアプローチを実施すれば、目的を達成できるかを作成

実際のSTP分析とはかけ離れている部分がありますが、要素を拝借し、ターゲットごとにどのようなアプローチを実施していけば良いのか分析していきます。

分析する動画の概要

今回、分析させていただく動画の内容を簡単に要約します。

まだ視聴していない方は是非、もとの動画も視聴してみてください。

- 人間より賢いコンピューターが多く出現し、約25年後にシンギュラリティが到来すると予測されていたが、その現象は予想よりも早く、再来年には現実化する見込み。

- 人間の理解速度では追いつかないほどコンピューターの進化が続いている。

- 進化するテクノロジーにより、何をすれば良いかわからない人が増加し、専門職やホワイトカラーの仕事が減少する可能性がある。

- デジタルネイチャーとは、自然界とデジタル世界の融合を指し、この領域の研究が今後の進化の鍵を握っている。

- 科学と技術の急速な進化により、昨日と今日で技術が進歩し、人類の世界理解が追いつかない状態になっている。

コメントユーザーは「技術に対しての関心と未来への期待と不安がある」

コメントしているユーザー全体としてどのような特徴があるかをAIを使って分析した結果、コメントユーザーの多くは「技術への関心とクリティカルシンキングを持ち合わせており、それによって未来への期待と不安がある」ことがわかりました。

詳細を見ていきましょう。

技術への高い関心

ほとんどのコメントは、直接的または間接的に技術、特にデジタル技術やAIの進化に関するものであり、これらのトピックに対する高い関心を示しています。

未来への期待と不安

技術の進歩に対して楽観的な見方をするユーザーと、潜在的な社会的、倫理的な影響に対する懐疑や不安を持つユーザーという、二極化した意見が見られます。

クリティカルシンキング

技術に対する盲目的な受け入れだけでなく、批判的に考え、その利点と欠点を考慮しながら意見を述べるユーザーがいます。このようなクリティカルシンキングは、技術論議の健全性を保つ上で重要です。

- コメントユーザーは全体として、「技術への高い関心」はあるが、技術進歩による「未来への期待と不安」が入り混じっている

- 情報に対しては、「クリティカルシンキング」かつ深堀りした議論を好む

続いて、これらのユーザーをさらに分類してみます。

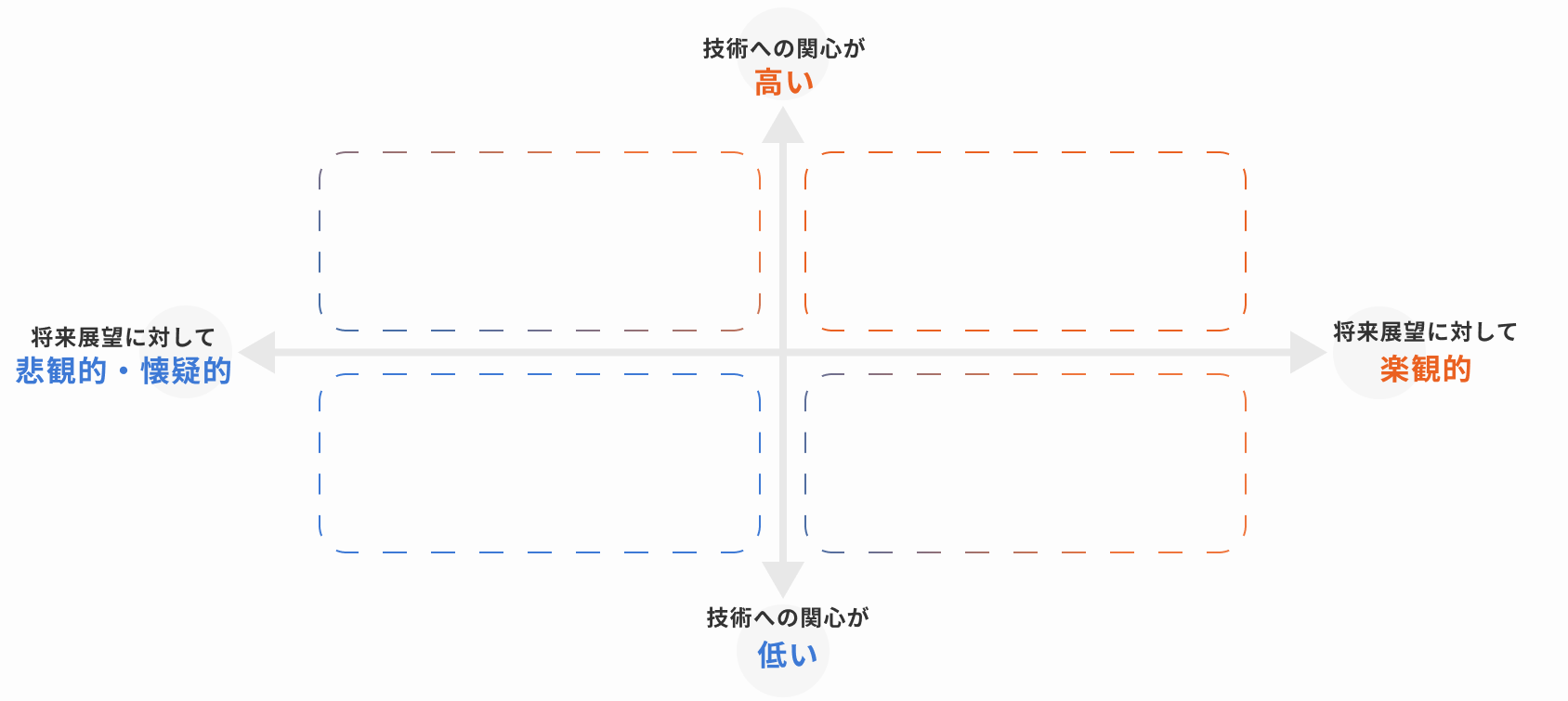

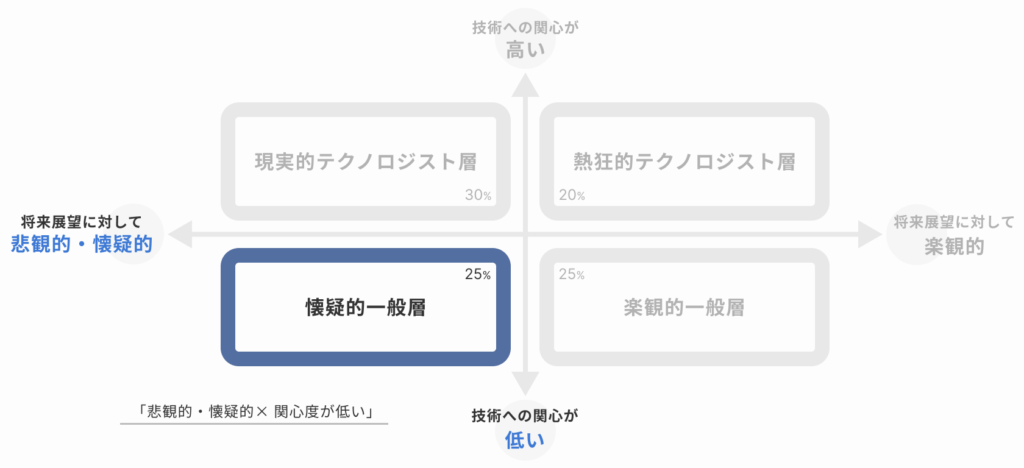

カテゴリ分類のためのX軸は「将来展望に対する態度」Y軸は「技術への関心度」

STP分析のように、まずはX軸とY軸を決めて、それをもとにセグメンテーションしてみます。

セグメンテーション作成時の手順は下記になります。

- コメントの内容やトーンからユーザーの特性を読み取る

- それをX軸とY軸に落とし込んでみる

今回の分析では、「技術への関心」と「将来の展望」に関するコメントが多いことから、コメントから抽出できる2つの重要な属性として

X軸を「将来展望に対する態度」

Y軸を「技術への関心度」

と定めて分析を進めていくことにしました。

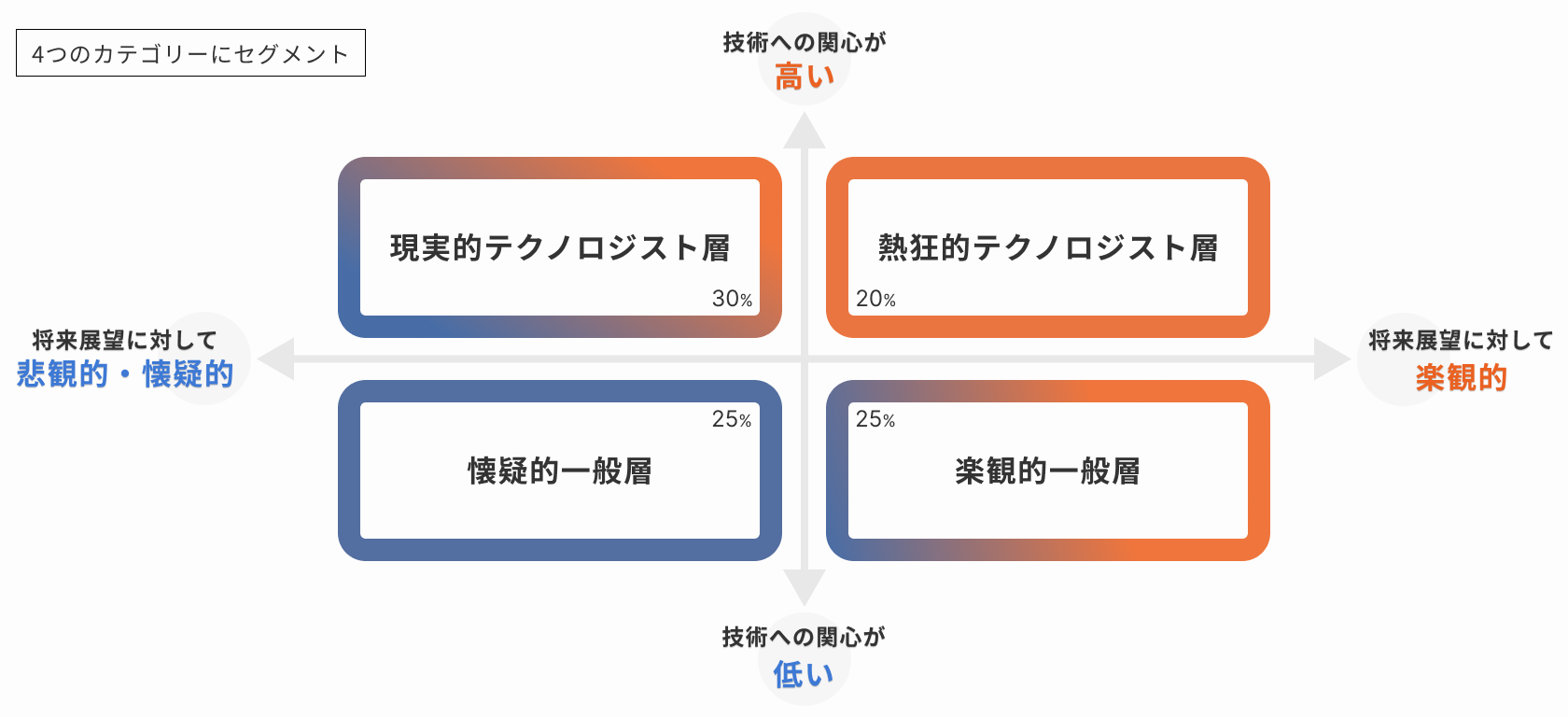

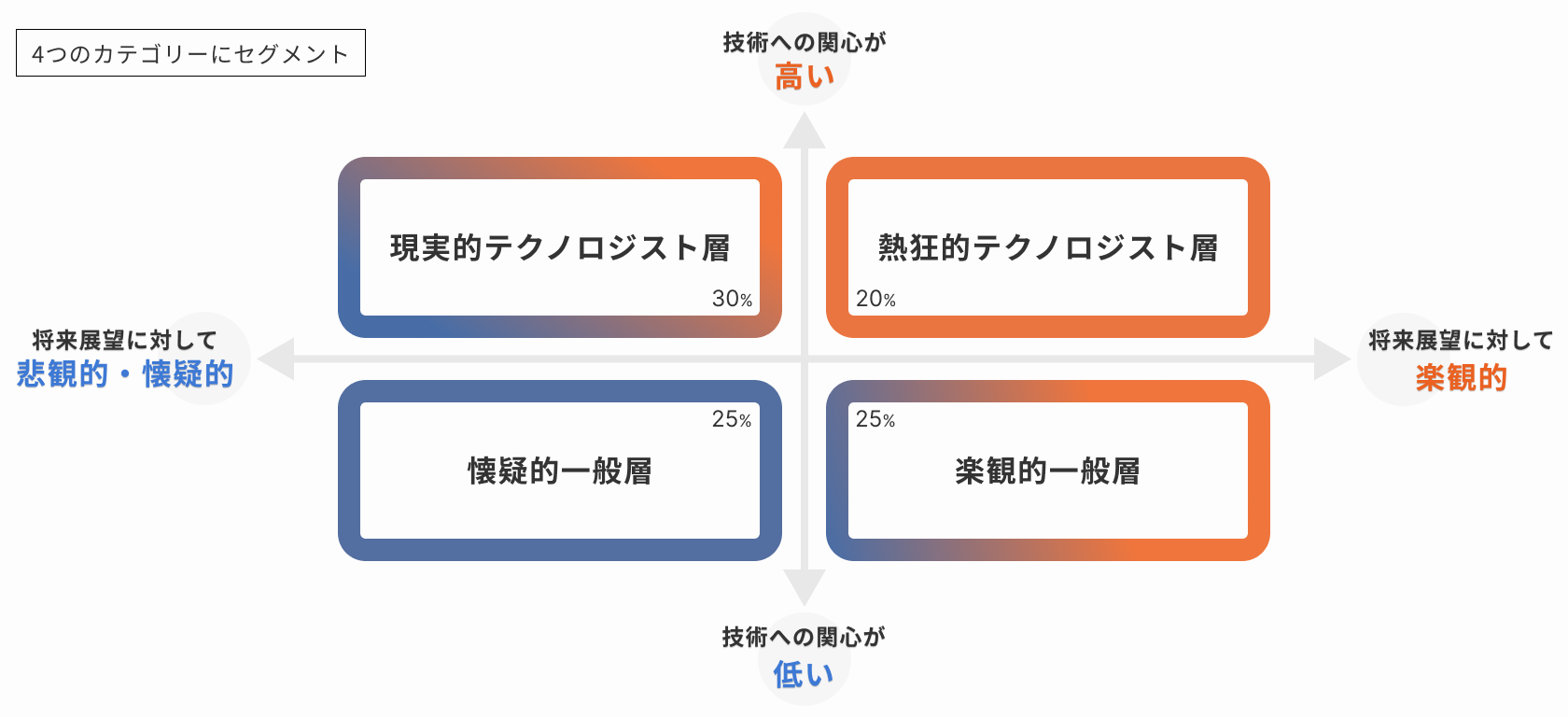

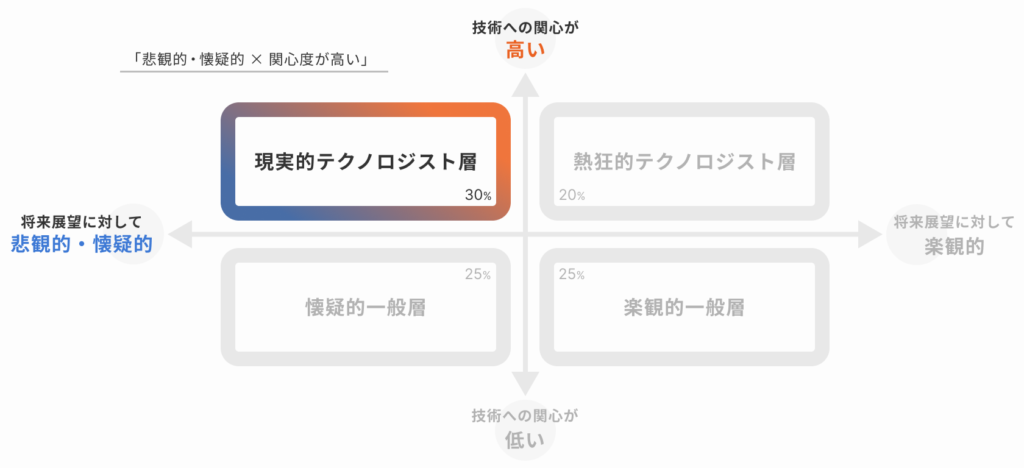

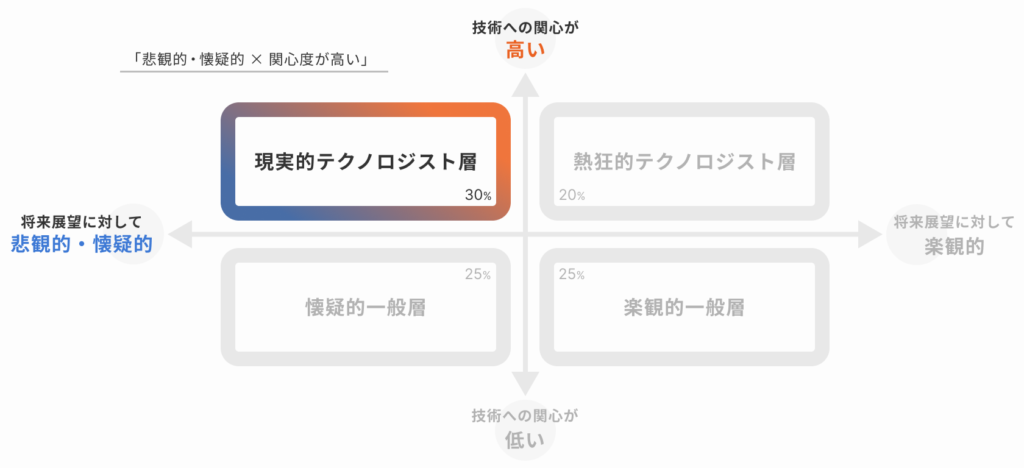

これらのX軸とY軸を図にするとこのような感じになります。

X軸:将来展望に対する態度

技術の進化や将来の展望に対してポジティブな意見を持ち、革新的なアイデアや可能性にワクワクしている。

技術進化の速度や方向性、社会への影響に懐疑的であり、不安や批判的な意見を持っている。

Y軸:技術への関心度

AIやデジタル技術の進展に興味があり、具体的な技術の話題や将来の展望に積極的にコメントしている。

技術そのものよりも、その影響や社会への適用に関する意見や、一般的な興味のコメントが主。

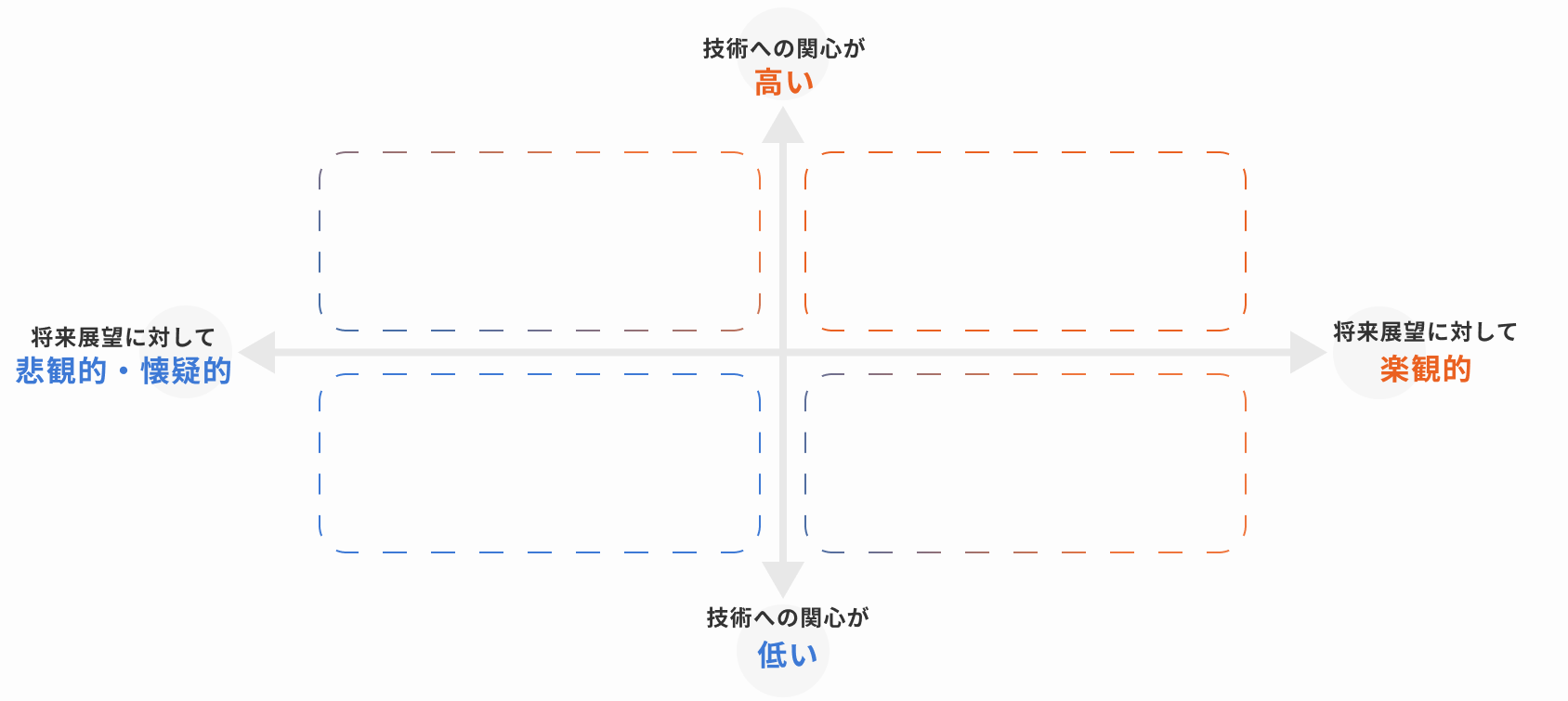

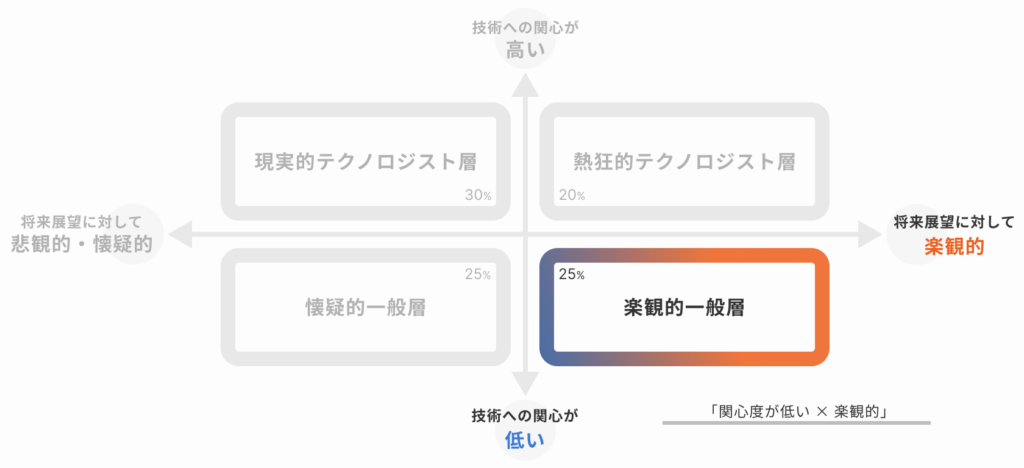

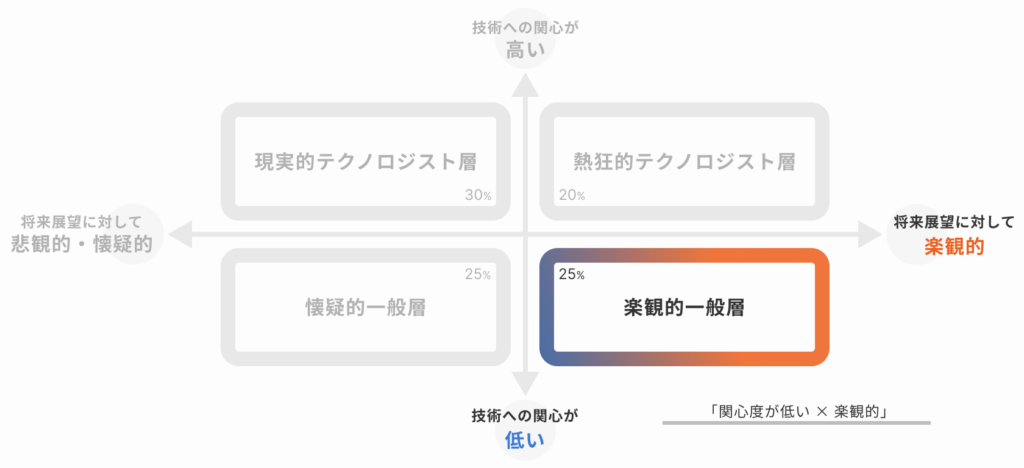

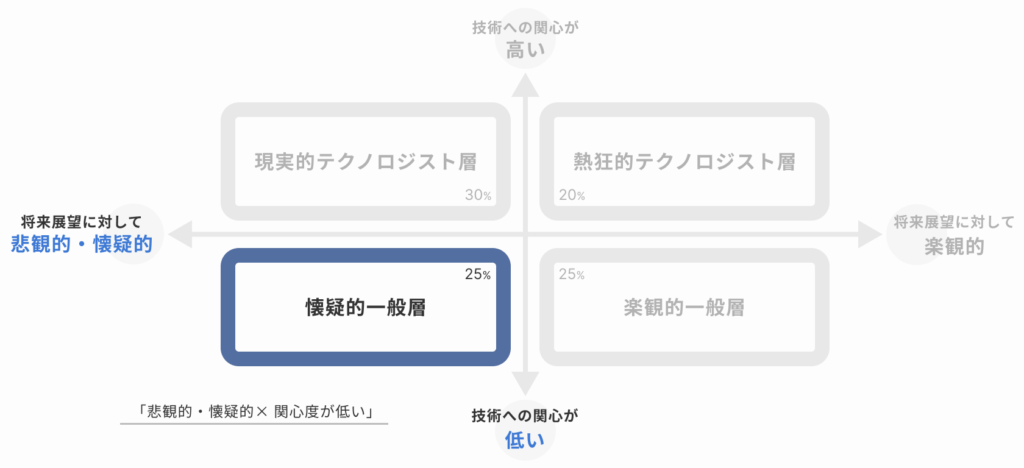

カテゴリ分類は「技術への関心」×「将来展望」の組み合わせ

では次に、これらX軸とY軸に基づいて、4つのカテゴリにセグメンテーションしてみます。

セグメンテーション後に各カテゴリの特徴と、どのくらいの割合で存在するかをざっくりと出してもらった結果がこちらです。

それでは、ひとつひとつのカテゴリを見ていきましょう。

1、熱狂的テクノロジスト層

新しい技術には限界がない!これからの進化が楽しみで仕方ない!

- 将来のテクノロジー展開に対して楽観的

- 革新的な未来に期待している

- 技術進化の可能性を高く評価し、将来を積極的に議論する

2、現実的テクノロジスト層

技術が進んでも、社会と倫理を忘れずに。実用性を見極めよう。

- 技術に詳しいが社会への適用については懐疑的

- 実用性と倫理面での懸念を持つ

- 現実的な問題や倫理的な懸念に焦点を当てる

3、楽観的一般層

最新技術で、日々の生活がもっと便利で快適になるなんて素晴らしい!

- 技術の詳細にはあまり興味がない

- 技術進化がもたらす未来にポジティブな期待を抱く

- 一般的な話題や社会的な影響に興味がある

4、懐疑的一般層

技術が進化するのはいいけど、それが本当に私達の幸せにつながるのかな?

- 技術進化に対して懐疑的または悲観的

- 技術の進化や具体的な内容には深い関心は持たない

- 社会的、倫理的な影響に対して不安や批判を持つ

「技術への関心」と「未来や技術に対して楽観的か懐疑的か」で軸分けをしました。

クリティカルシンキングでものごとを考えるユーザーが多いこともあり、未来や技術に対して懐疑的なユーザーが少し多いようです。

では次にカテゴリごとのアプローチを考えていきましょう。

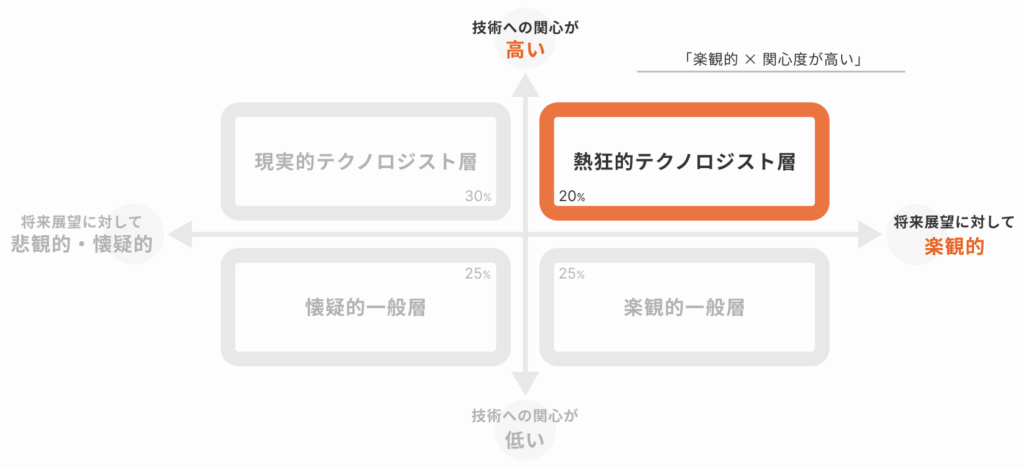

AI・技術進歩を受け入れてもらうための第一歩は「熱狂的テクノロジスト層」から

セグメンテーションが完了したところで、次に各カテゴリごとにどのようなアプローチをすればAI・技術進歩によるシンギュラリティを受け入れてもらえるかを考えていきます。

その前にどのカテゴリに対して優先的にアプローチしていくことで、全ユーザーに受け入れてもらいやすくなるかを分析していきます。

AIを使った分析を行ったところ優先順位は以下となりました。

楽観的 × 関心度が高い

技術進歩のメリットに対する理解と興奮が既に高いため、彼らが技術の価値を社会に広め、より広範な受け入れが促進される可能性があります。

悲観的・懐疑的 × 関心度が高い

技術進歩が実際に問題を解決し、現実の世界でどのように機能するかについて評価することが、広範な社会的受け入れにつながる可能性があります。

楽観的 × 関心度が低い

分かりやすく技術の利益を説明し、日常生活への具体的な影響を示すことで、広範囲にわたる一般大衆の支持を得ることができます。

悲観的・懐疑的 × 関心度が低い

彼らの懐疑的な意見に耳を傾け、対話を通じて不安や懸念を理解し解消することは重要です。このカテゴリの意見を無視すると、社会全体の受け入れに障害が生じる可能性があります。

最も影響力のあるグループから順に技術の受け入れを進め、段階的に社会全体の支持を構築していく戦略が効果的となりそうです。

一番にアプローチすべきカテゴリは「熱狂的テクノロジスト層」となりますが、「現実的テクノロジスト層」を納得させることができる、技術での課題解決と倫理のバランスを示せるかどうかが重要なポイントとなりそうですね。

各カテゴリへ「AI・技術進歩」を受け入れてもらうためのアイデア

最後に各カテゴリに対して、どのようなアプローチをしていけば、「AI・技術進歩」を受け入れてもらえるのかを優先順位ごとに考えていきます。

各カテゴリに対して、「AI・技術進歩」を受け入れてもらうためのアプローチの基本戦略を考えたあとに、その戦略に沿ったアプローチ案を3つずつ作成していきます。

熱狂的テクノロジスト層には「革新的なアイデアや未来のビジョン」を提供する

熱狂的テクノロジスト層

楽観的

×

関心度が高い

新しい技術、特にAIと技術進歩についての興奮と好奇心を刺激するアプローチが効果的です。

彼らは技術の最前線にいる情報を求めており、革新的なアイデアや未来のビジョンに感動しやすい傾向があります。

戦略としては、技術の潜在的な影響と可能性を強調し、その技術がどのように個人や社会に利益をもたらすかを具体的に示すことが重要です。

- 最新のAI技術を活用したデモンストレーションやコンテンツを配布し、参加者が直接技術を体験・試用できる機会を提供します

- YouTubeチャンネルまたはブログで、AI技術を使った具体的なコンテンツを提供します。これにより、自宅で新しい技術を実践し、学習する機会を得られるようにします。

- AIが既に成功しているのプロジェクトの事例を紹介します。この情報を通じて、AI技術が実世界でどのようにポジティブな変化をもたらしているかを示し、技術の進歩に対する理解と支持を深めます。

現実的テクノロジスト層には「解決する問題の具体例と社会への適用についての情報」を提供する

現実的テクノロジスト層

悲観的・懐疑的

×

関心度が高い

技術の実用性と社会への適用に焦点を当てるため、彼らにアプローチする際の戦略は、AIと技術進歩が具体的な問題をどのように解決できるかを明示することです。

このグループは新技術の機能性と効率向上の可能性に特に価値を置くため、実際のユースケース、事例研究、および技術のROI(投資収益率)を強調するコンテンツが効果的です。

- 様々な業界でのAI技術の成功事例を紹介します。これには、AIが製造業の効率をどのように向上させたか、またはAIがどのように健康診断の精度を高めたかといった具体例を取り上げ、技術の直接的な利益とその適用方法を示します。

- AI技術の倫理的使用に焦点を当て、日々の業務において直面する倫理的課題にどのように対処すべきかについてのディスカッションの場を提供します。AIの開発と導入における透明性と公正さを保証するための実践的なガイドラインとフレームワークの作成を目指します。

- AI導入によるコスト削減、生産性向上、収益増加などの経済的な利益を分析した詳細なレポートやホワイトペーパーを提供します。この情報は、技術投資の具体的なリターンを評価し、意思決定に役立てるためのデータとして活用できます。

楽観的一般層には「日常生活がどのように豊かにするか」を説明する

楽観的一般層

楽観的・懐疑的

×

関心度が低い

新技術に対してポジティブな態度を持っていますが、技術に関する深い知識は必ずしも持ち合わせていません。彼らにアプローチする際は、AIと技術進歩が日常生活をどのように豊かにし、簡単にするかを示すことが効果的です。

具体的な例を用いて技術の直接的な利益を強調し、親しみやすい言葉を使って理解を促進することが重要です。

- AI技術が家庭でどのように活用されているか、例えばホームデバイス、パーソナルアシスタント、オンラインショッピングの改善など、日常生活のさまざまな側面でのAIの利用例を紹介する動画シリーズを制作します。これにより、視聴者に直接的な利益を感じさせ、技術への関心を高めます。

- AIが健康管理をどのように助けているかを具体的に説明するコンテンツを提供します。ウェアラブルデバイスから得られるデータを活用して健康状態を監視し、カスタマイズされた健康アドバイスを提供する事例を取り上げることで、AIの実用性と個人の生活へのポジティブな影響を紹介します。

- 家族単位で参加できる科学フェアやテクノロジーイベントを開催し、AIとその他の新技術を紹介します。子どもたちがロボットやAIアプリケーションと対話するワークショップを用意し、楽しみながら学べるアクティビティを通じて、全世代にわたって技術への理解と興味を深めることが目的です。

懐疑的一般層には「リスクや倫理面の懸念について透明性のある情報」を提供する

懐疑的一般層

悲観的・懐疑的

×

関心度が低い

技術進歩に対して疑念を抱いており、新技術の潜在的なリスクや倫理的な問題に敏感です。

このグループにアプローチする際は、懸念を真摯に扱い、透明性を持って情報を提供することが重要です。

技術の安全性、倫理的な使用、および社会に対するポジティブな影響に焦点を当てることで、信頼を築き受け入れを促進します。

- AI技術が個人のプライバシーに与える影響についてのパネルディスカッションやセミナーを開催します。データ保護の専門家、倫理学者、技術開発者を招き、開かれたフォーラムで懸念に対処し、視聴者が質問できる環境を提供します。

- AIが教育、医療、環境保護などの分野でどのように役立っているかの具体的な事例を記事で紹介します。これらの成功事例を通じて、AIのポジティブな側面を強調し、技術の社会的なメリットに光を当てます。

- AIの倫理的な使用に焦点を当てたコンテンツを作成し、技術の透明性、公平性、責任について情報提供します。参加者がAI技術の開発と使用における倫理的な問題について学べるプラットフォームを提供します。

シンギュラリティ論のYoutubeコメントを分析したらAI・技術進歩を受け入れてもらうためのアプローチ案が作成できた

この動画を視聴したユーザーを分析していたらAI・技術進歩によるシンギュラリティに対しての様々な反応が見えてきました。

AI・技術進歩を受け入れてもらうためには最も影響力のある「熱狂的テクノロジスト層」から順に技術の受け入れを進め、段階的に社会全体の支持を構築していく戦略が効果的となりそうです。

今回はAI・技術進歩肯定派の立場から分析しましたが、AI・技術進歩反対派の立場から分析してみてもおもしろいかもしれませんね。

今回の分析はここまでとなります。

最後まで、見てくださりありがとうございました。