こんにちは!

今回は、以前、分析したPIVOTさんのYoutube「Z世代がたった数年で会社を見切る理由」が約100万回再生(2024年5月現在)されている理由をコメントをもとにユーザー特性などの観点から分析していきます。

分析方法について

AIに口コミデータを読み込ませながら、ユーザー特性などの観点から分析を進めていきました。

動画の内容とデータの参考情報

今回、分析させていただく動画、「Z世代がたった数年で会社を見切る理由」の内容を以下に簡単に要約しました。まだ視聴していない方は是非、もとの動画も視聴してみてください。

分析に用いたのはこちらの動画の約500件以上のコメントデータとなります。

- 📈キャリアの早期構築願望: 若手の間でキャリアの早期構築への願望が高まっている。多くは3年以内に企業を離れることを考えている。

- ⏳時間軸の違い: 30代・40代の大企業マネージャーと20代若手のキャリアに関する時間軸が異なる。若手は短期的なキャリア構築を望む。

- 📚マネジメントの抽象論: 現代のマネジメントには愛やセンスといった抽象論が多い。これにより組織と人材のポテンシャルが損なわれている。

- 🧠産業組織心理学: 産業組織心理学の知見を体系化し、共通言語化することで、効果的な人材育成とマネジメントが可能になる。

- 🌐組織のサイエンス: 組織のサイエンスが日本で広がらない理由は、用語の難解さや実践との結合の欠如にある。

- 🧩心理的安全性: 心理的安全性の概念が誤解されており、これが現代の職場での人間関係やマネジメントに影響を及ぼしている。

分析と考察の手順

- コメントデータをAIに読み込ませる。

- コメントデータからユーザーが持つ特性・特徴を洗い出し、リスト化する。

- 似たような「ユーザー特性」をグルーピングする。

- グルーピングした各「ユーザー特性」について、再生数に影響を与えた順番で順位をつける。

- 再生数に影響を与えた「ユーザー特性」の順位の理由を考察

コメントユーザー全体の特性

まずは、データから見えるユーザー全体の特性を見ていきましょう。

- 多様な不満の表現

-

- コミュニケーション不足:上司や同僚とのコミュニケーションに問題があり、それがストレスや不満の原因になっている。

- システムやプロセスへの不満:日常業務の効率性の低さや、組織的なシステム・プロセスの不合理性に対する批判が多い。

- 個人の成長と評価への懸念:昇進や評価の公平性に疑問を持ち、自身のキャリア成長に対する不安や不満を抱えている。

- 変化への願望

-

- 改善への期待:コメントからは、現状に対する不満だけでなく、状況の改善や解決策を求める強い願望が感じられる。

- 柔軟な働き方への希望:リモートワークなど、新しい働き方への関心が高く、より柔軟な労働環境への移行を望んでいる。

- 自己実現とキャリアに対する意識

-

- 個々のキャリアパスへの関心:自身のキャリアパスに対する強い意識があり、個人の成長と自己実現を重視している。

- 多様な働き方への開放性:伝統的なキャリアパスや働き方に固執せず、自分に合った多様なキャリアの選択肢を模索している。

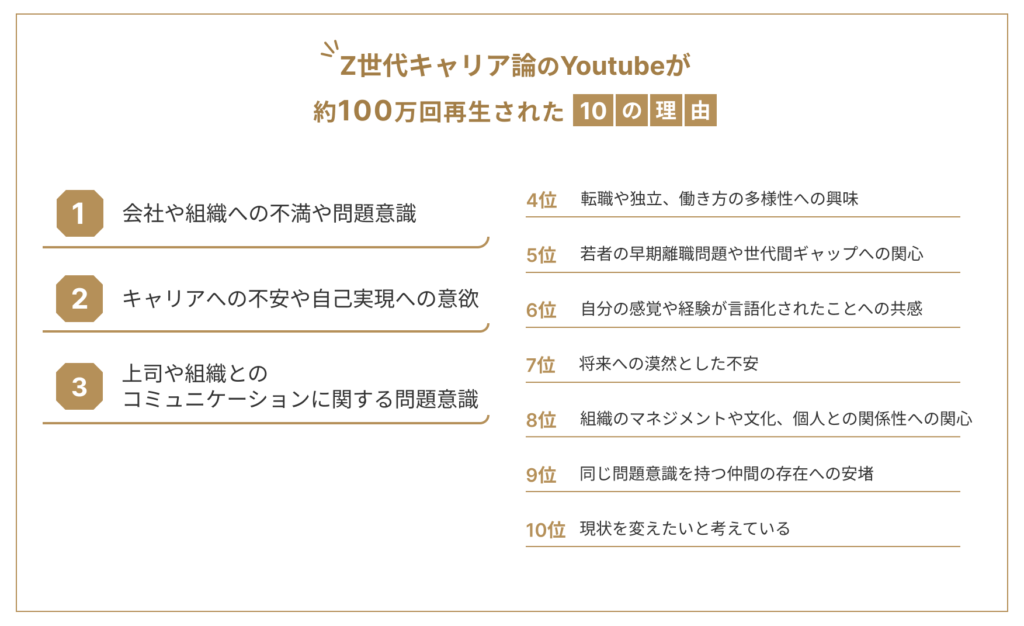

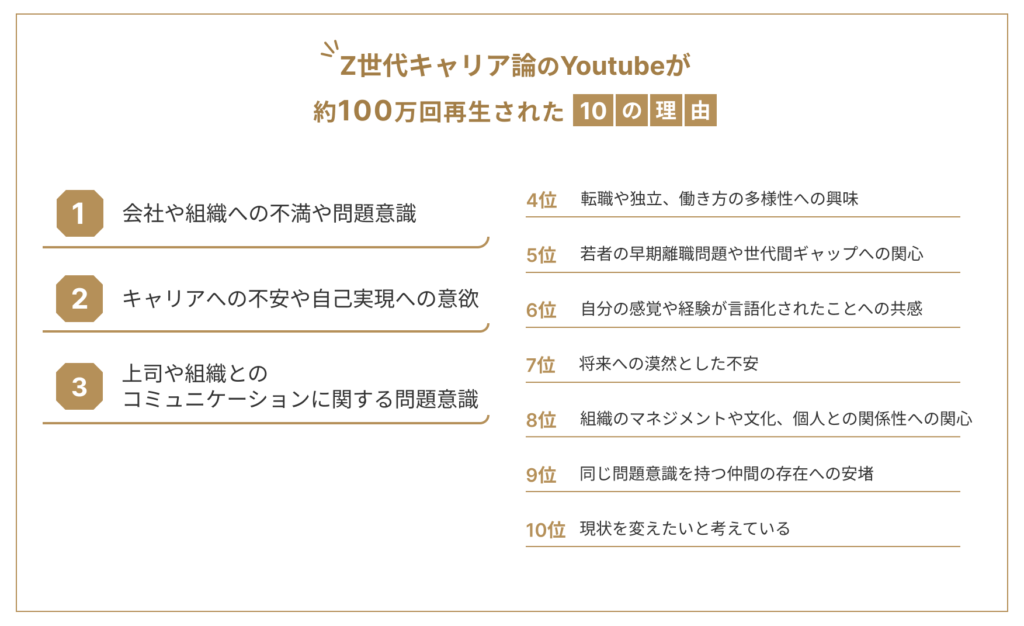

Z世代キャリア論のYoutubeが約100万回再生された10の理由

今回の分析では、約500件のコメントデータから、90個のユーザー特性が抽出され、それらを整理した結果、10のユーザー特性のグループに分類することができました。

これら10のユーザー特性のグループが動画を再生した理由や要素となり得ると考えます。

また、これら10のユーザー特性のグループに対して、再生数に影響を与えた順番で順位付けし、1位から順番に並べました。

以下に、10のユーザー特性のグループと、それに内包される90個のユーザー特性のをまとめましたので、クリックして見てみてください。

1.会社や組織への不満や問題意識

多くの視聴者が会社や組織に対する不満や問題意識を抱えており、共感を得やすいトピックであるため、動画で取り上げられた内容が、視聴者の実体験と重なる部分が多いと考えられます。

ユーザー特性の一覧

- 会社の理不尽さにうんざりしている人が多い

- 上司や会社への不信感を抱いている人が視聴者に多い

- 会社都合の押し付けに嫌気がさしている若者が共感している

- 組織の問題点や改善策に興味がある中間管理職層が視聴している

- 大企業や日本の組織の硬直性に問題意識を感じている人が多い

- 昭和的な企業体質に嫌気がさしている人が多い

- 会社への帰属意識が薄れている若者が増えている

- 組織の一員として働くことへの疑問を感じている人もいる

- 会社の論理に違和感を唱える若者が増えている

- 古い日本型雇用システムの限界を感じている視聴者が多い

- 上司や先輩の古い価値観に我慢ならない人が共感を得ている

- 会社の待遇への不満から転職を決意した人が視聴している

- 会社の問題点を棚に上げて若者を非難することへの違和感を覚える人が多い

2. キャリアへの不安や自己実現への意欲

特に若い世代を中心に、自分のキャリアや将来に対する不安を抱えている人が多く、自己実現への意欲も高いため、動画内で提示されたキャリア観や価値観に共感した視聴者が多いと推測されます。

ユーザー特性の一覧

- 自分のキャリアに不安を抱えている20代前半の新卒社員が多い

- 会社にしがみつかず自分の人生を歩みたいと考えている人が増えている

- 仕事を通じた自己実現への意欲が高い人材が集まっている

- 新しいキャリアの選択肢を模索している人が視聴している

- 会社との適合性を見極めることの重要性を感じている人が増えている

- 自分のキャリアは自分で切り拓いていくべきだと考える人が多い

- 自分のスキルアップに積極的な人が集まっている

- キャリア形成の責任は自分にあると考える人が視聴者に多い

- 会社に依存せず、自立して生きていく意識が若者に芽生えている

- 自分の市場価値を高めることに関心がある人材が集まっている

3. 上司や組織とのコミュニケーションに関する問題意識

上司とのコミュニケーションや価値観のギャップ、組織との考え方の相違など、多くの視聴者が職場での人間関係に悩みを抱えているため、動画内で言及されたコミュニケーションの問題点に共感を覚えた人が多いと思われます。

ユーザー特性の一覧

- 上司とのコミュニケーションや価値観のギャップに悩んでいる若手社員が共感を得ている

- 会社への要望を上司に言っても通らない経験をしている人が多い

- 上の世代との考え方の違いに戸惑っている若手社員が視聴している

- 上司とのコミュニケーション方法について学びたいと感じている人が集まっている

- 会社と自分の考え方のギャップに悩む人が増えている

- 上司の認識不足や思考停止を嘆く声が多い

- 会社と対等な立場で話し合える環境を求めている人が増えている

- 自身も部下を持つ立場になり、マネジメントの難しさを実感している人もいる

4. 転職や独立、働き方の多様性への興味

転職や独立、フリーランスなど、新しい働き方に関心を持つ人が増えているため、動画内で提示された多様なキャリアの選択肢や、ワークライフバランスの重要性に共感した視聴者が多いと考えられます。

ユーザー特性の一覧

- 転職を検討中またはしたばかりの若手社会人が、自分の決断の後押しを得ている

- 早期の転職をポジティブに捉えている人が多い

- 副業など新しい働き方に興味がある人が視聴している

- 起業に興味を持つ人が視聴者に一定数いる

- フリーランスなど自由な働き方に関心がある人が集まっている

- 転職のきっかけを与えられたと感じている人もいる

- 動画の内容が自身の転職活動に役立ったと感じている人がいる

- 自分を活かせる環境を求めて転職する人が増えている

- プライベートな時間をより重視する傾向が若者に見られる

- 長時間労働を良しとしない風潮が若者に浸透している

- 出世よりもワークライフバランスを大切にする人が増えている

- 仕事を通じて自分を犠牲にすることに疑問を感じる人が視聴者に多い

- 自分に合った働き方を模索している人が視聴者に多い

- キャリアの選択肢が多様化していることを実感している人が集まっている

- 会社と自分の人生を分けて考えるようになった人が増えている

- 結婚や出産などのライフイベントを考えると会社に残れないと感じている人がいる

- 大企業ブランドへの憧れが薄れている若者が増えている

5. 若者の早期離職問題や世代間ギャップへの関心

若者の早期離職問題が社会的な関心事となっており、世代間のコミュニケーションや価値観の違いにも注目が集まっているため、動画が提起した問題意識に共感した視聴者が多いと推測されます。

ユーザー特性の一覧

- 会社で「言っても無駄」「いても無駄」と感じている現役の20代社会人が多数視聴している

- 同期や後輩の早期離職の理由を知りたがっている人もいる

- 若者の早期離職問題に問題意識を持つ人事担当者なども視聴している

- 若者の早期離職に危機感を抱く経営者層も視聴している

- 他社の状況を知り、自社の課題解決のヒントを得ようとする人事担当者がいる

- 若者の会社観の変化に興味を持っている幅広い層が視聴している

6. 自分の感覚や経験が言語化されたことへの共感

漠然とした不満や違和感を抱えていた視聴者にとって、自分の経験が言語化されたことで、共感や安堵感を得られたため、動画が提供した「言語化」の体験が、多くの視聴者の興味を引いたと考えられます。

ユーザー特性の一覧

- 自分が感じていた違和感や不満が言語化されたことに納得している人が多い

- 自分の経験がモデル化されていることに共感している人がいる

- 自分が感じていたモヤモヤが言語化されてスッキリした人が多数いる

- 会社のやり方に疑問を感じつつも言語化できずにいた人が視聴者に多い

- 組織で正当に評価されないことへの不満がある人が視聴している

- 会社の理不尽さを周囲に話しても理解されずモヤモヤしていた人が共感している

同じ問題意識を持つ仲間の存在に安堵した視聴者 - 同じ悩みを抱えた仲間がいると安心した視聴者が多い

- 自分だけが感じていた闇ではないと安堵する視聴者が一定数いる

- 自分の感覚は間違っていなかったと確信を得た人が多い

- 視聴者の多くは組織の問題について議論する場を求めている

7. 将来への漠然とした不安

特に若い世代を中心に、自分のキャリアや将来に対する漠然とした不安を抱えている人が多いため、動画内で提示された問題意識や視点に共感を覚えた視聴者が一定数存在すると推測されます。

ユーザー特性の一覧

- 企業と自分の価値観のミスマッチを感じて悩んでいる人が多い

- 先輩社員の働く姿に将来の自分重ねて絶望している人が視聴している

- 会社の期待と自身のキャリアプランの不一致に気づいている人が多い

- 企業に飼い殺される不安を感じている人が共感を得ている

- 自分のキャリアを会社に預けきりにすることへの危機感がある

- 組織人としてのキャリアに限界を感じている人が視聴している

- 自分の成長を会社に期待するのは無理だと気づいた人が視聴している

- 会社に長く居続ける意義を見出せなくなっている若者が増えている

現状を変えたいと考えている視聴者 - 管理職の立場になって組織を良くしたいと考えている人もいる

- 動画の問題提起に多くの若者が共感している

- 現状を変えたいと考えているものの、どうすれば良いかわからない人が視聴している

- 内定を承諾する前に企業をよく見極めようと考えている就活生も視聴している

- 会社にとらわれない生き方をしたいと考える学生もいる

- 会社都合の転勤や配置換えに不満がある人が多い

- 具体的な悩みを抱える視聴者が共感を得ている

8. 組織のマネジメントや文化、個人との関係性への関心

組織マネジメントや組織文化、個人との関係性など、ビジネスパーソンにとって関心の高いトピックが取り上げられているため、動画内の問題提起や概念に興味を持った視聴者が一定数存在すると考えられます。

ユーザー特性の一覧

- 生存者バイアスという概念に納得している人が多い

- 組織のマネジメントに関心が高い人が視聴している

- リーダーシップに関心がある人が視聴者に多い

- 心理的安全性が担保されない環境で働くことへの懸念がある

- 管理職になりたくないと考える若手社員が増えている

- 組織の変革を志す人が視聴者に一定数いる

- 組織と個人の関係性について考えるきっかけを得た人が一定数いる

- 動画を通じて職場の課題について議論したいと感じた人が多い

- 会社との契約関係を見直したいと考えている人が増えている

- 年功序列や終身雇用に疑問を感じている若者が多い

- 会社の論理に合わせるより、自分らしい生き方を模索する人が増えている

9. 同じ問題意識を持つ仲間の存在への安堵

同じ悩みを抱える仲間の存在を確認できたことで、安堵感を得られた視聴者が一定数存在するため、ただし、他のグループと比較すると、再生数への直接的な影響は限定的であると推測されます。

ユーザー特性の一覧

- 同じ悩みを抱えた仲間がいると安心した視聴者が多い

- 自分だけが感じていた闇ではないと安堵する視聴者が一定数いる

- 自分の感覚は間違っていなかったと確信を得た人が多い

- 視聴者の多くは組織の問題について議論する場を求めている

10. 現状を変えたいと考えている

現状を変えたいと考えているものの、具体的な方法がわからない人にとって、動画内の問題提起や視点は示唆に富むものであったと考えられます。ただし、他のグループと比較すると、再生数への直接的な影響は限定的であると推測されます。

ユーザー特性の一覧

- 管理職の立場になって組織を良くしたいと考えている人もいる

- 動画の問題提起に多くの若者が共感している

- 現状を変えたいと考えているものの、どうすれば良いかわからない人が視聴している

- 内定を承諾する前に企業をよく見極めようと考えている就活生も視聴している

- 会社にとらわれない生き方をしたいと考える学生もいる

- 会社都合の転勤や配置換えに不満がある人が多い

- 具体的な悩みを抱える視聴者が共感を得ている

以上、今回はPIVOTさんのYoutube「Z世代がたった数年で会社を見切る理由」が約100万回再生(2024年5月現在)されている理由をコメントをもとにユーザー特性の観点から分析してみました。

最後まで、見てくださりありがとうございました。